01

在OTA平台找旅行社报的正规团,也会遇到黑车?

近日,游客M小姐向环球旅讯爆料,自己在国内某OTA平台上报了一个新疆8天7晚的精品小团,包车加司机,结果感觉自己被“做局”了。

“我本想着报个贵的团能省事,你猜怎么着?午餐没包,晚餐没包,很多景点的门票也没有包就算了,司机服务还不行,晚上十多点会把我们丢在景区,电话不通,消息不回。”

“更离谱的是,当中有一天,车子好端端地开在路上,突然就被帽子叔叔拦住了。一查才发现这辆车原来没有营运执照,貌似安全问题也不过关,耽误了我一整天的行程。”

显然,M小姐这是遇上黑车了,用帽子叔叔的话说就是非营运车辆。据M小姐回忆,她坐的车是7座,还是外地车牌,刚好属于帽子叔叔查车的重点关注对象。

“我不明白合同上白纸黑字写着精品小团,为什么还派黑车来接待。司机拿低价,我出高价,旅行社赚高额差价,是游客的钱很好骗吗?”气不过的M小姐,直接向当地旅游局投诉了此事。

然而,M小姐的遭遇并非个例,一些商家和平台用 “黑车” 接客赚差价的操作,似乎已经形成一种灰色套路,而且已经泛滥。

(图源:小红书)

对此,在澳洲做高端定制游的旅行社负责人Q总,向环球旅讯透露:

“国内很多旅行社其实并没有自己的车队,确实会打着精品小团的名号,把游客倒卖给这些低价的、非法运营的车队,也就是黑车,这样就能赚更多。而且不光旅行社这么干,某些OTA上的自营团也会这样干。他们接了低价单,自己做要亏,就找黑车做,就算没有差价也能赚个佣金。”

“但游客不知道的是,这些非法营运的车队,他们从一开始就没打算承担风险,对于客户提出的任何超出服务范围的需求,都全盘应下,可一旦出了事故,立刻就会把风险推回给客户,客户想要辩解都得想想自己是否占理。”

Q总此言,并不是危言耸听。为了把风险与责任推得一干二净,旅行社通常早有应对之策:他们会提前用 “欺骗” 手段让游客签下协议,承认车辆是自己租的、司机是自己请的。一旦黑车出事,这份协议就成了他们的挡箭牌。

M小姐能够投诉成功,并让旅行社赔偿,是因为所有证据都指向是旅行社违反了合同。但如果过错方就在游客身上——比如,游客在途中擅自更改行程导致出现安全事故,这些责任似乎很难界定。

实际上,黑车既没有正规车队的运营成本,也不受行业合规约束;既不规范司机工时,也不缴纳保险,只需给私家车挂上网约车牌照,再挂靠到部分OTA平台,就能对外揽客。

以至于,游客看到的是,一个比正规旅游还便宜的价格;司机看到的是,一份不需要成本、不需要讲规则的收入。

这也直接导致包车市场形成畸形循环:越是没有保障的车,越能报出低价;越是低价,越能抢订单,在OTA平台的流量曝光越好,最后所有人都在往下卷价格。

所以才会出现,所谓正规的旅游团,不管是旅行社的也好,OTA的也罢,一旦卷到没有盈利空间的时候,把游客倒卖给黑车反而更划算。说到底,这样的运作模式,本质是旅行社与OTA都把黑车当成了牟利工具。

而且据Q总所知,他所上线的OTA,从半年前开始就要求所有入驻商家完善商业注册资料,可直到现在,仍然有很多没有完善的商家在接单。这似乎表明,实力更强大的OTA可能在变相鼓励黑车泛滥。

02

换个视角,如果跳出国内,OTA的这种“鼓励”在国外市场则更明显。

因为国内黑车泛滥,还可以归结于是渠道商在内卷下的无奈套利——那么国外黑车的泛滥,更多是OTA主动夺利,挤压当地正规商家的结果。

一位在OTA负责车队联系的内部人士老A告诉笔者:“这种做法,有时候连我们都看不惯,但也无可奈何,放到国外确实更加张扬--直接派没有海外工作资质的国内司导,带队抢占境外包车业务,特别是法国、意大利、瑞士、英国等欧洲国家。”

“当地政府对此大多无可奈何,只能在路上见一个抓一个,毕竟他们不可能看到华人面孔就随意拦查,若真这么做,往大了说就是种族歧视,这在当地属于重罪,根本不具备可操作性。”

事实上,除了欧洲国家,像日本,以及Q总所在的澳大利亚,也早已黑车泛滥,但无一例外都很难治理。

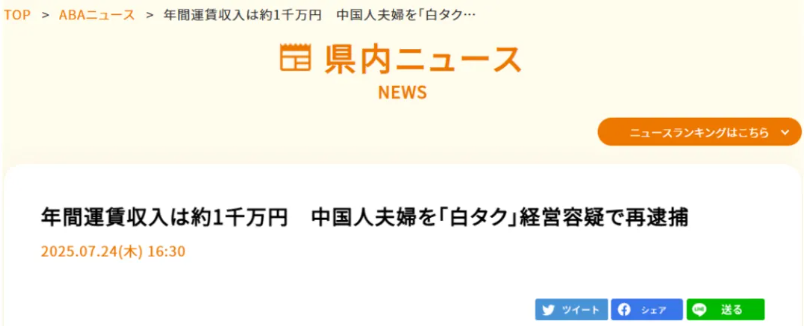

以日本市场为例,笔者在ABA媒体上发现,有一对中国夫妇,至少从2024年起,就已经在当地从事白色出租车营运业务(国内叫黑车),期间因多次违反当地《道路运输法》被查处,却始终没有停止拉客行为。仅2024年一年,他们的收入就高达1000万日元。而根据日本国税厅的数据,同年日本全国的平均年收入也只有460万日元。

个人拉黑车的利润如此巨大,自然会侵蚀正规商家的生意。

试想,如果国内的黑车司机在平台的助推下批量出海,那些合法运营的华人旅行社还有利润空间吗?当地合法的司导生意又该如何生存?

想到此处,笔者打开了Q总的朋友圈,意外发现一则法国华人旅游协会发表的声明,大致内容是强调协会成员要维护合法合规的包车运营,以及抵制非法空降司导载客的恶劣行为。这恰恰说明,OTA的这种骚操作,已经严重影响到境外包车的生态了,只是目前仍然缺乏有效的治理手段。

于是,笔者向Q总抛出了一个疑问:“若境外合规运营的旅行社脱离OTA平台,还能存活下去吗?”

Q总给出的答案是:“很难很难,除非能在平台之外,建立起真正属于自己的曝光体系、获客渠道与客户闭环。这要求我们必须经营好官网、自媒体、私域、口碑,乃至线下等多个触点,慢慢积累客源,夺回定价权。”

这番话,恰好与环球旅讯近期采访的肖远山老师(神州旅业百人会发起人)的观点不谋而合。他曾表示:“想要旅行社不被平台牵制,最好的办法就是建立自主品牌,通过品牌的影响力,摆脱对OTA的依赖。这样无论与哪个平台合作,都不会使自己陷入弱势地位。”

对于这一观点,Q总深表认同,同时还告诉笔者:他们一直没放弃运营自己的官网,私域客户也维护得很好,今年与OTA的合约到期后,便不再续约,因为续约也抢不过低价。

或许不远的将来,还会有越来越多像Q总这样的品牌商家成长起来,成为真正主导客户体验和行业价值的旅游服务者。

评论

暂无评论

全部回复

越来越多的旅游团开始用黑车:低质内卷何时休?