一场本该惬意的长江三峡游,却被一个“红色小费袋”推上舆论风口浪尖。

近日,一名游客爆料称,自己在乘坐某国内邮轮时,餐厅屏幕公然显示“建议每位贵宾支付150元小费”,工作人员甚至挨桌派发红色小费袋,要求填写房号。

事件一出,网络评论区炸开了锅:

“明明可以抢的,人家只是温馨提示。”

“没事,不接受建议就行。”

“别把外国的坏习惯带进来!”

面对舆论压力,涉事公司回应称,内河游轮延续了国外的小费习惯,“但小费完全出于自愿,并无强制征收要求”。然而,网友的质疑并未因此消退。

客人给小费的“洋习惯”,究竟是否符合国内的消费场景?而就算给了小费,最终是真的给到服务人员本人,还是由公司收走?

环球旅讯特约评论员寿晓渊指出,中国国内服务行业薪酬体系中并不存在小费制度,因此这种做法既不合理,也不符合国情。

“出现这种情况,是对国外小费文化一知半解,在国内粗暴照搬,没有结合不同国家地区薪资体系合理制定。”

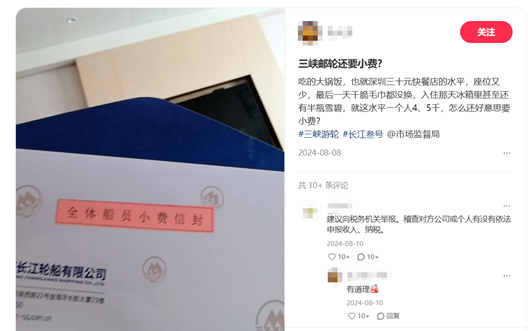

事实上,这并非三峡游轮首次收取小费。去年就有网友晒出“全员船员小费信封”,只是这一次“升级”了形式,信封变成了红色小钱袋。

小费争议背后,其实反映了内河游轮市场的结构性特征。与海洋邮轮相比,内河游轮在疫情后恢复速度较快,但客群结构已经发生明显变化。

数据显示,今年国庆中秋期间,三峡地区游轮完成客运量3.7万人次,平均床位载客率高达81.6%,刷新多项区域游船运营纪录。

重庆邮轮中心的数据显示,2025年9月,60岁以上老年人占总量的55.89%,45-60岁人群占29.32%。

这一受众结构意味着价格敏感性较高,游客对附加收费容易产生抵触心理。

与此同时,包船和拼团模式仍是市场主流,但利润空间有限。正因为这种模式,“小费袋”等附加收入才成为企业不得不采取的“补血”手段。

祥源旅行COO刘建斌分析,小费争议的本质不在于“是否应该付”,而在于“服务与定价是否匹配”。

“像长江探索号、长江奇迹等高端涉外游轮,本身服务标准高,提出小费建议反而能被客人接受,甚至有游客主动多付。”

“但以内宾为主、价格更亲民的游轮,面对价格敏感型游客,当服务与收费不匹配时,小费自然会被视作额外负担。”

换句话说,同样是小费,不同层级的产品所对应的心理预期截然不同,这也解释了为何同一做法会在不同邮轮上引发迥异的争议。

类似困境不仅存在于内河游轮市场。近日,“南极游从20万跌至5万元”话题冲上热搜,引发广泛关注。

社交平台上“5万元游南极”的帖子持续升温,与前几年十几万、二十万的报价形成鲜明对比。

据伟大航路邮轮平台工作人员介绍,南极游价格跨度大,从5万到50万不等,具体取决于航线、舱位等级和出行时间。

中国国家地理2025年同款行程较2024年便宜约2.5万元,一些平台的尾单产品也比正价低2-3万元

而价格波动的背后原因在于,游客比价观望,使市场由“卖方市场”迅速转为“买方市场;同时,极地旅游成本高企(机票、地接、船公司运营),部分商家利润被压缩甚至出现亏损。

从三峡到南极,无论是内河游轮依靠“小费袋”补血,还是南极游轮价格大幅下调,长期“以价换量”的逻辑都让服务质量、品牌价值和客户信任成为牺牲品,小费争议只是表象。

真正能让市场回归良性循环的,并非那150元的小费,而是行业勇于打破价格幻觉,用合理价格和优质服务重建价值的能力。

评论

暂无评论

全部回复

游轮给客人递上“小费袋”?网友炸锅!